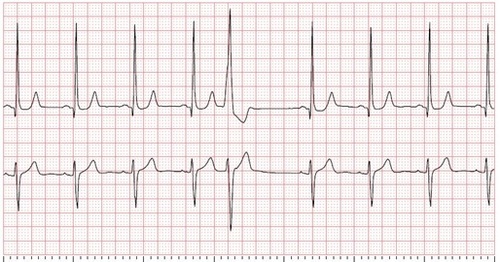

心房細動の場合には心房で形成された血栓が血流にのり脳まで流れて血管を詰めて脳梗塞をおこしますので血栓予防薬(ワーファリンやDOAC)が必要となります

血液の凝固能を抑えることで血栓を予防しようという方法です

しかし凝固能を抑えますので出血という副作用があります

過去に脳出血の既往のある方や転倒を繰り返し硬膜下血腫をおこす方にはこういった血栓予防薬はデメリットになる可能性があります

ところで、心臓でできる血栓のほとんどは左心房から大きなでべそのように飛び出て存在する左心耳という部分で形成されます

ですので僧帽弁の外科手術の際などにはついでにこの左心耳を切除し将来の血栓を予防する、といったことも行われます

抗凝固薬が副作用の可能性のため内服できない場合には、カテーテル治療でこの左心耳に蓋をしてしまおうという方法もありそのデバイスはWATCHMANと呼ばれます

出血が危惧され抗凝固剤が使用できない場合には有用な治療です