腎臓の糸球体は血液を濾して尿を作るろ紙のような構造なのですが、過剰なろ過を続けるとろ紙が目詰まりをおこしてしまい、いったん目詰まりをおこした糸球体は回復しません。

目詰まりをおこして機能を失った糸球体が現れると、ほかの糸球体にその分の負担がかかり過ろ過になりその糸球体も目詰まりをおこし・・・、といった具合に糸球体は徐々に減っていきます。

ですので、腎機能低下が危惧されるケースでは早期から糸球体濾過を下げる工夫が必要です。

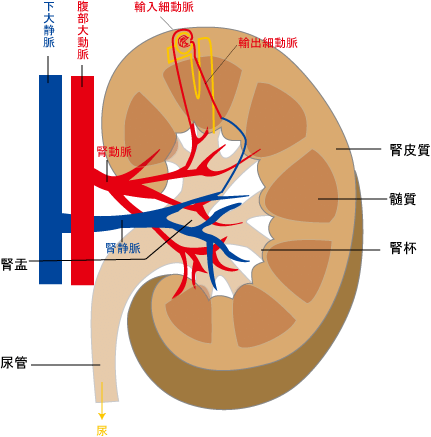

糸球体の過ろ過を下げる方法はいくつかありますが、一つは糸球体の輸入細動脈を収縮させ輸出細動脈を拡張させることによって糸球体の濾過圧を下げる方法です。

こういう作用を持った降圧剤がアンジオテンシン変換酵素阻害薬またはアルドステロン受容体拮抗薬です。

糖尿病の方で蛋白尿も見られないが血液検査をすると糸球体濾過率が正常を大きく上回る方がおられます。

正常を上回るのだから良いのかというとそうではなく、この状況が継続するといずれ腎機能が低下してきます。

こういう段階から腎機能を守る工夫をしておかないと手遅れになることになります。