10月29日は約1年ぶりのドラディション大阪大会です。

今回はタッグトーナメントだそうです。

私はもちろん観戦する予定です。

当日が楽しみです。

10月29日は約1年ぶりのドラディション大阪大会です。

今回はタッグトーナメントだそうです。

私はもちろん観戦する予定です。

当日が楽しみです。

いよいよ明日から映画『アントニオ猪木をさがして』が上映されますね。

あまり聞きなれない病名かもしれませんが猪木さんは晩年心アミロイドーシスで苦しまれたそうです。

実はこの心アミロイドーシスは実勢を正確に反映した疫学調査がなくどの程度の有病率かはわかっていないのですが、原因不明の左室駆出分画の保たれた心不全の中にはこの病気が隠れている可能性があり手根管症候群の手術を受けた方のうち2%に心アミロイドーシスを認めたという報告があります。

全身の症状、例えば手根管症候群や下痢、末梢神経障害などを伴い診断には超音波検査やシンチグラフィーを用い、患者のほとんどが男性で50~70歳で発症することが多いようです。

近年治療薬が開発されたこともあって注目されるようになりました。

一般的に蛋白尿とは尿中の蛋白が0.15g/日と定義されることが多く、これは一般の試験紙法でも検出可能となり始めるレベルです。

もし糖尿病の患者でこれが認められると「糖尿病性腎症」ということになり、高血圧を合併する方ではアンジオテンシン受容体拮抗薬の絶好の適応となります。

ただし、このレベルの腎症では非可逆的で蛋白尿は陰性化しません(減少はします)。

さらに早期の腎症を検出するには尿中微量アルブミンという検査もあり試験紙法より感度の高い検査です。

尿中微量アルブミン尿のみが検出される時期の腎症でしたらアンジオテンシン受容体拮抗薬により微量アルブミン尿は陰性化する可能性もがあります。

但し、大規模臨床試験では「尿蛋白陰性の糖尿病ではアンジオテンシン受容体拮抗薬は腎不全進展抑制効果はない」とされています。

話がややこしくなりますが、「尿蛋白陽性」という段階ではもちろんアンジオテンシン受容体拮抗薬が推奨されますが、厳密にいうと「微量アルブミン陽性」以上でアンジオテンシン受容体拮抗薬が推奨されるということになります。

つまり尿中微量アルブミン陰性の場合はアンジオテンシン受容体拮抗薬の効果は認められないということになります。

結局のところ、アンジオテンシン受容体拮抗薬が推奨されるのは糸球体障害による腎症に限ると解釈されます。

クリニックにご縁のある方のご子息が新しくオープンしたお寿司屋さんの店長になられました。

鮨むら川 です。

https://tabelog.com/osaka/A2705/A270502/27135405/

地産地消をモットーに泉州産の魚や野菜を美味しく供してくれます。

大阪市内の高級店に負けないお店とお寿司でした。

店長は男前で女性ファンが殺到するかもです。

新型コロナウィルスが5類に変更後最大の流行を迎えています。

全例報告ではないので正確な数字は不明ですがどうやら過去最大の流行になりそうな勢いです。

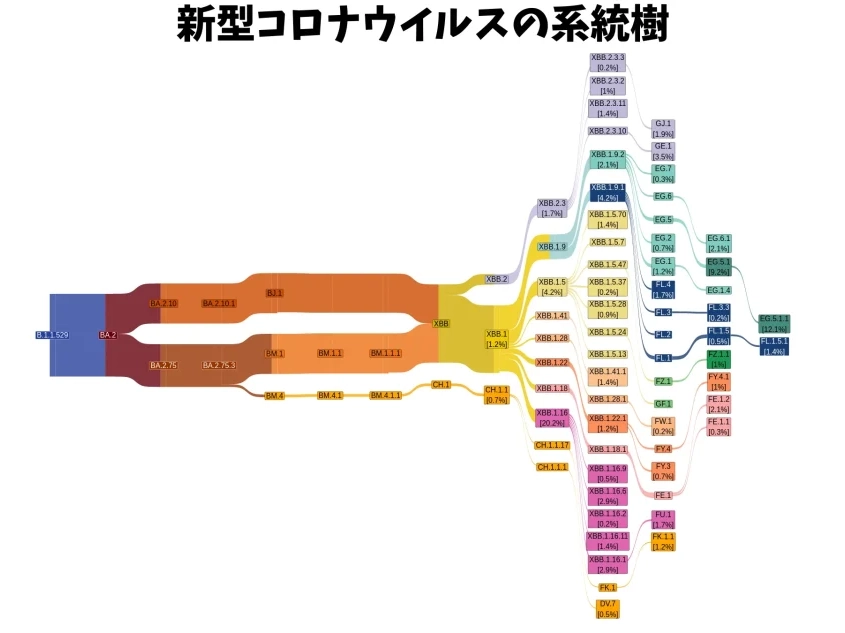

インフルエンザウィルスが毎年変異を遂げ毎年ワクチンを接種しなければならないのと同様、新型コロナウィルスも常に新しい変異株が出現します。

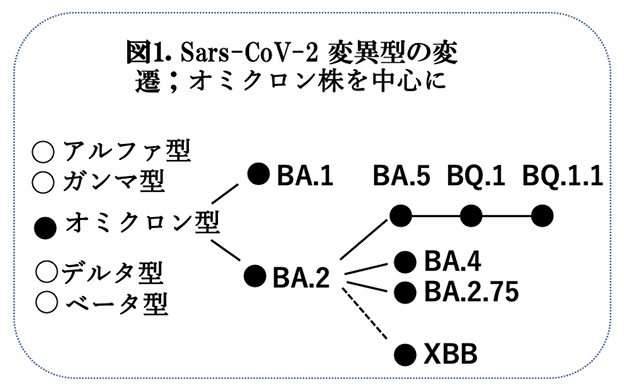

デルタ株が大流行したのはご記憶の通りですが、現在流行の主流はオミクロン株です。

そしてオミクロン株も多くの変異した亜型が存在しそのうち特に感染力が強いなど注意するべき株は図の通りです。

問題は自分がその株にどの程度抵抗力があるのかということですが、新たに流行している株は多くの変異があり旧来のワクチン接種では予防できないことが多くみられます。

現在話題のEG.5(通称エリス)やBA.2.86(通称ピロラ)は現在われわれが持っている免疫力では感染を防げなさそうで大流行の可能性が指摘されています。

追加ワクチン接種はぜひ受けて下さい。

現在発売されている腕時計型のカフレス・ウェラブル血圧計は、マンシェットで上腕の動脈を圧迫しマイクロフォンで動脈のコロトコフ音を測定する従来のものとは全く原理が違います。

カフレス・ウェラブル血圧計ではLEDの光の反射をフォトデテクタで検出し脈波波形を得ることによって、脈波伝達時間・パルス輪郭波形・加速度脈波法から血圧を推定するものです。

正確さについては日本高血圧学会で「誤差が大きく、実地診療で正確な血圧測定をすることは困難」とされています。

便利ではあるとは思うのですが、現在のところは医療にはお勧めできないようです。

心不全に用いられる治療薬はたくさんありますが、単に現在の症状を改善するだけでなく長期予後も改善する薬が推奨されます。

現在は基本的な治療薬は

・アンジオテンシン変換酵素阻害薬/アルドステロン受容体拮抗薬

・ベータ遮断薬

・SGLT2阻害薬

・ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬

の4種類が俗にファンタスティック・フォーと呼ばれ基本の薬とされています。

それぞれの薬にはそれぞれの特徴があり、すべての人に画一的に使用されるわけではありませんし、上記以外にも選択肢は存在します。

この中で特にベータ遮断薬はいわゆるアンカー・ドラッグで可能な限り処方することが求められます。

心筋そのものが変性をおこし収縮機能を失っていくことを心筋リモデリングと言いますが、ベータ遮断薬だけはそのリモデリングを改善させるリバース・リモデリング作用があるとされています。

副作用は何といっても徐脈でいきなり大量を投与すると徐脈による弊害が現れます。

できるだけ少量から開始し、できるだけ少量ずつ増量し、できるだけ大量に用いることが原則とされています。

他に、最近開発されたイバブラジンにもリバースリモデリング作用があるとされています。

このリバースリモデリング作用は患者さんにとっては実感はなく、内服したからと言って急に楽になるわけではありませんから「見えないゴール」を目指して治療することになります。

心不全治療は短期的に症状を改善するだけでなく、長期的な展望が必要です。

ネット上は情報で氾濫しています。

情報には真偽の不明なものも多く、あるいは意図的に他人の意見を操ろうとした作話も見られます。

そんな状況では間違った情報に踊らされて損をすることもありうります。

ですから最近は情報を鵜呑みにせず、批判的に情報を吟味すること『クリティカル・シンキング』が重要視されています。

医学論文でも第三者の翻訳を避けてできるだけ原著を読み、内容につき自分自身で確かめる能力が求められます。

例えば、現在心房細動などに第一選択薬としての地位を確立したDOAC(経口抗凝固剤)という薬があります。

多くの臨床研究でそれまで用いられてきたワルファリンより有効で副作用も少ないと証明されガイドラインでも第一選択薬となっています。

このDOACは4種類あるのですが、それぞれに大規模臨床研究が実施されています。

その一つにENGAGE AF試験という数千人の人を対象とした臨床研究があります。

ご興味のある方はネットで検索すれば日本語訳もありますのでご覧ください。

この臨床研究の結論は、このDOACは有効性ではワルファリンに劣っておらず、副作用はワルファリンより少なかったというものです。

素晴らしい結果だと思います。

しかし、原著を注意深く読むとワルファリンの治療域の割合は64.9%です。

ワルファリンを服用された方はご存じだと思いますが、ワルファリンはビタミンKによってその作用が邪魔されます。

ですのでワルファリン内服中の方はビタミンKを多く含む食品例えば納豆や青汁を控えるように勧められます。

しかし、ビタミンKは緑色野菜をはじめ多くの食材に含まれますので完全に絶つことは不可能です。

ですので、一般的には毎月受診するたびにPT(プロトロンビン時間)を測定し容量を調節します。

この論文ではワルファリンを服用されていた方は64.9%しか目標治療域になかったと言っています。

つまり10回受診するとそのうち3回以上は有効な治療域ではなかったという意味です。

これは私にはとても不自然です。

当院ではワルファリン服用中の方は90%以上が目標域にあります。

つまり十分に管理されていないワルファリン服用者と比較された試験であると推定されます。

もちろん直ちにこの薬剤の有用性を否定するわけではないのですが、私は例えば目標域に90%ある方々と比較したらどうだったのかに興味があります。

ワルファリンを恣意的に多めにすれば出血の副作用が増加する代わりに塞栓症の予防効果は増します。

逆にワルファリンを減らすと出血の副作用は減る代わりに塞栓症の予防効果は低下します。

ですので、このDOACを正確に評価するのは、塞栓症予防効果はワルファリンの有効域何%と同等で、出血副作用はワルファリンの有効域何%に相当するという表現が正確だと思うのですが。

今回は特定の薬の批判のようになってしまいましたが、そういう意図はなくその臨床研究に私なりの疑問があるという意味です。

『全ての発言はポジショントーク』というアドバイスを頂いたことがあります。

辛い時代ですね。

睡眠時無呼吸症候群は主に肥満の方に多く日中の眠気が強く時として交通事故の原因になることから注目を浴びました。

実はこの睡眠時無呼吸症候群は高血圧の原因にもなります。

無呼吸時事には著明な血圧上昇があるのですが、その際の交感神経の過剰活性化が日中まで持ち越され早朝高血圧や治療抵抗性高血圧の原因になることもあります。

こういう方は脳卒中の発症が多いことが分かっており、治療が必要です。

内服薬でどうしても十分低下しなかった高血圧が持続陽圧呼吸療法で正常化することもあります。

高血圧で肥満傾向の方は夜間のいびきに注意してみてください。

糸球体過ろ過が持続するとブレナーのハイパーフィルトレーション・セオリーに従い糸球体濾過率は低下し腎不全に向かいます。

このような腎機能低下は糖尿病以外にも高血圧による動脈硬化でも起こります。

病理的には糸球体硬化症と呼ばれ臨床的には腎硬化症と呼ばれます。

実はこの腎硬化症は今日では極めて多くみられます。

但し、腎硬化症には糸球体硬化症以外にも、糸球体輸入細動脈直前の動脈の硬化が原因の場合もあります。

ストレイン・ベッセルと言われるこの血管は太さが数ミリメートルしかないにもかかわらず、大動脈と大して変わらない圧力がかかります。

そのため動脈硬化を起こしやすく、これが原因で腎機能が悪化するケースもあります。

一般には糸球体の過ろ過の場合にはアンジオテンシン変換酵素阻害薬やアルドステロン受容体拮抗薬を処方するのですが、このストレイン・ベッセルの硬化の場合には逆効果になりますので注意が必要です。

こういう場合にはカルシウム拮抗薬が最適です。

〒599-8233

大阪府堺市中区大野芝町180 神工ビル2F

Tel.072-235-7711

Fax. 072-235-4611

※セールス・勧誘・人材派遣などのFAXは、ご遠慮願います。

・内科・循環器内科